Дорогой друг!

12 января 2013 года состоялось четвертое заседание Клуба поэзии (основан в 1978

году на физическом факультете МГУ) сезона 2012/2013 года. И первое в Новом,

2013-м году…

Мы встретились в Alma mater, на физическом факультете МГУ!

Спасибо Сергею Вятчанину за предоставленную возможность

пообщаться в уютной обстановке за чаем!

Мы приветствуем присоединившихся к нам Леру Кошеляеву и Юру

Нечипоренко. Спасибо Анне Бодровой за фрагменты воспоминаний И.Одоевцевой,

видеоряд и исполнение песен.

Участники обсуждали тему:

Осип

МАНДЕЛЬШТАМ. "Пространство, звезды и певец."

В самом начале вечера на стол был выложен гранат – символ поэзии

Мандельштама (в противовес винограду – символу Пастернака), гранат, относящийся

к винограду так, как Армения относится к Грузии (это обосновал в своем блестящем

трактате Георгий Гачева). Плотность его восхитительных зерен, скрытая под

тонкой кожей, не раз напоминала нам упаковку смыслов и образов, скрытых Поэтом

в его стихах.

Мы начали с начала – с темы вечера. Пространство, звезды и

певец.

И, если

подлинно поется

И полной грудью, наконец,

Все исчезает -- остается

Пространство, звезды и певец!

По-моему,

это три составляющих мира Поэта: пространство – это понятно, это его дом, это

его вселенная (что почти одно и то же), звезды – это время или, точнее, символ

вечности, и, наконец, певец – Поэт, который то ли царствует надо всем как Бог,

то ли соединяет в себе все мировые смыслы и образы, крепко пакуя

зернышки-строчки, как гранат…

Эта формула раннего Мандельштама не менялась всю его жизнь,

сквозь весь его поэтический путь. Никто легче него не обращался с Пространством

и Вечностью – он перелетал из Воронежа в Рим

и Париж (в стихе!), он воспарял над мировой историей, при этом не теряя

ни одной детали в собственных «временах простых и грубых»…

Сравните, друзья. Вот милая сердцу любого русского автора

Итальянская нота:

Успенье нежное -- Флоренция в Москве.

И пятиглавые

московские соборы

С их итальянскою и

русскою душой

Напоминают мне

явление Авроры,

Но с русским именем и

в шубке меховой.

А вот повседневный загадочный быт Отечества:

Того, что было, не вернешь.

Дубовый стол, в

солонке нож

И вместо хлеба -- еж

брюхатый;

Хотели петь -- и не

смогли,

Хотели встать --

дугой пошли

Через окно на двор

горбатый.

Здесь, заметим, «переночевал» будущий, еще не родившийся в ту

пору Высоцкий.

А вот та же картина, но более мирная:

В спокойных пригородах снег

Сгребают дворники

лопатами;

Я с мужиками

бородатыми

Иду, прохожий

человек.

Мелькают женщины в платках,

И тявкают дворняжки

шалые,

И самоваров розы алые

Горят в трактирах и

домах.

Здесь – от Есенина до современных бардов – «переночевала» почти

вся советская поэзия…

"Красота - не прихоть полубога", написал Мандельштам.

«Поэзия – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра», развил

мысль Вознесенский. "И опять к равнодушной отчизне// Дикой уткой взовьется

упрек...", воскликнул Мандельштам. "К равнодушной отчизне прижимаясь

щекой...", сделал метафору осязаемой Бродский. Сколько таких скрытых цитат

в поэзии 20-го века – не сосчитать. Мандельштам «разобран» на цитаты, только по

преимуществу не просторечные, а возвышенные, философские, подчас загадочные.

Немного о делах государственных. Разве так несовместима с ними

поэзия Мандельштама? Например, кто только не щеголял, фрондируя, цитатой О.М.:

"С миром державным я был лишь ребячески связан..." А попробуйте

разобраться поточнее, что он имел в виду… Мы, кстати, в обсуждении отмечали,

что вовсе не так просто отстранялся поэт от «державного» мира, то бишь от

государственных дел и мировой политики, - много примеров в его стихах как раз

обратного свойства. Впору тут говорить о Тютчевской традиции, обогащенной

неповторимым тонким юмором… (см. стихотворения «Петербургские строфы», «Европа»,

«На розвальнях, уложенных соломой…», «Сумерки свободы»). Любопытно, что споря о

центральной русской поэтической традиции, идущей от Пушкина, мы не сошлись

полностью, но почти согласились, что все или почти все обсуждаемые нами поэты –

на этом великом пути, где предтечи и последователи неизменно касаются друг

друга в огромном хороводе. Наташа Бодрова предложила назвать это просто:

Млечный Путь.

«…под собою не чуя страны…», «век-волкодав». Почему-то самых

известных в наши политизированные времена стихотворений Мандельштама прочитано

не было, а мы поговорили – с подачи Юры Нечипоренко – о том, зачем Поэт написал

анти-сталинский опус, возможно, не лучший по поэтическим качествам, но

убийственный в прямом смысле для автора как политическая атака на «державный

мир». Мнения были разные, но вывод общий – не мог не написать…

А вот «вывод», сделанный поэтом, пережившим крах своего

Отечества и Революцию, но НЕ пережившим «мирного строительства»:

Еще волнуются живые голоса

О сладкой вольности

гражданства!

Но жертвы не хотят

слепые небеса:

Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,

Что, постепенно

холодея,

Все перепуталось, и сладко повторять:

Россия, Лета,

Лорелея.

Курсив мой! Лета- это история, это то, что всегда непредсказуемо

в России, то, что кануло. Но почему

Лорелея? Героиня Гейне и всех немецких романтиков? Я высказал гипотезу, что

поэтическое пророчество говорит об искушении прекрасной девы – Лорелеи, сидящей

на смертельно опасной Рейнской скале, - зовущей на верную гибель капитанов.

Такова, может быть, Россия с ее великим искушением 20-го века…

В общем, все перепуталось: повторять сладко, а сказать некому!

Еще о предчувствиях и пророчествах – свойстве всех Поэтов.

Кажется, еще в 10-12-м годах Мандельштам предчувствует свою

трагическую судьбу.

Я чувствую непобедимый страх

В присутствии

таинственных высот.

Не буду цитировать еще: посмотрите сами,

если нет, - подберу вам сам! Целый ряд великолепных стихов, одним из главных

мотивов которых становится… СТРАХ. Страх не от чего-то частного, страх Судьбы.

Что-то здесь есть от классической философской поэзии, что-то – от бытовой

зарисовки.

Холодок щекочет темя,

И нельзя признаться

вдруг,--

И меня срезает время,

Как скосило твой каблук.

Боже, это твоя жизнь или Поэзия? Где тут грань, нету! И дальше:

Видно, даром не

проходит

Шевеленье этих губ,

И вершина колобродит,

Обреченная на сруб.

Это двадцатые годы, когда писал Есенин: «Кого позвать мне, с кем

мне поделиться// той грустной радостью, что я остался жив…» Недолго ли? Осенью

30-го, когда Есенина и Маяковского уже не стало, Мандельштам пишет по-своему:

Куда как страшно нам

с тобой,

Товарищ большеротый

мой!

Ох, как крошится наш

табак,

Щелкунчик, дружок,

дурак!

Судьба уже состоялась…

Но в чем же итог? Итог – возвращение Поэта к своей триаде, но и

исчезновение самого Поэта!

Мастерство, вдохновение и тонкость слога и мысли не покидают

Поэта (после 5-летнего зловещего молчания полугодовое путешествие по Армении в

30-м году снова освобождает его сознание и речь, за следующие 7 лет он написал

вдвое больше, чем за предыдущие 20). Но именно поэтому он так четко (пред)видит

свою Судьбу и последний взлет своего поэтического смысла.

Поделюсь нашим открытием. Но сначала прислушайтесь:

Я скажу это начерно,

шопотом,

Потому что еще не

пора:

Достигается потом и

опытом

Безотчетного неба

игра.

Это 9-го марта 1937-го. НЕБО! Вот где соединяются в итоге

Пространство, Звезды и… Но Певец еще жив, «вершина» еще «колобродит»! (каким

важным казалось именно это словцо посвященному во многие тайны и прожившему

несколько жизней Валентину Катаеву!)

Заблудился я в небе -- что делать?

Тот, кому оно близко,-- ответь!

………

Не разнять меня с

жизнью: ей снится

Убивать и сейчас же

ласкать,

Чтобы в уши, в глаза

и в глазницы

Флорентийская била

тоска.

Италия… Там, говорят, лучшее небо в мире. Еще и еще – Небо.

Не сравнивай: живущий

несравним.

С каким-то ласковым

испугом

Я соглашался с

равенством равнин,

И неба круг мне был недугом.

……………………………………

Где больше неба мне -- там я бродить готов,

И ясная тоска меня не

отпускает

От молодых еще

воронежских холмов

К всечеловеческим,

яснеющим в Тоскане.

Несколько раз возникает в стихах Мандельштама итальянский поэт

эпохи возрождения Ариостя (автор хрестоматийной в свое время поэмы «Неистовый

Орландо»). И еще – мифологическая героиня, богиня Персефона. Мы говорили о том,

что случайностей тут не бывает. За каждым именем собственным – целый пласт

истории, литературы, без разъяснений понятный образованному современнику. Нам

требуется экскурс, и несколько раз мы делаем его, расширяя многократно впечатление

от стихов Поэта. О Персефоне чуть ниже (она осталась за рамками обсуждения) а

вот Ариост…Вот один из наших экскурсов, :

Лудовико Ариосто с юности

так хорошо усвоил формы и размеры римской поэзии, что без труда писал любые

стихи на латыни. Стихотворение «Carmen Epithalamium», написанное по

случаю бракосочетания герцога Альфонса I с Лукрецией Борджиа, расположило двор

к молодому поэту, и в 1503 он поступил на службу к кардиналу Ипполиту д’Эсте,

брату герцога. Ариосто отвечал за организацию различных придворных празднеств.

В 1522 году Ариосто стал губернатором Гарфаньяны. Вернувшись,

он построил себе небольшой домик с садиком и огородом, где и жил до конца жизни

со своей возлюбленной Алессандрой Бенуччи (ок. 1481—1552).

Она происходила из флорентийской купеческой семьи, была женой Тито ди Леонардо

Строцци (двоюродного брата поэта Тито Веспасиано

Строцци), родила ему шестерых детей. Отношения с Ариосто начались в 1513 г., но и

после смерти мужа (1515) продолжали оставаться тайными. Ариосто ни разу не

назвал имя возлюбленной, а затем и жены в своих сочинениях.

Вот вам и флорентийская тоска, и Тоскана, и эпохальный вздох

Поэта: «Все движется любовью…»

Наверное, надо еще почитать Ариосто, чтобы лучше понять

Мандельштама… Как минимум, запомним, что любовь к длинным перечислениям была

свойственна древним авторам, вспомните восхищение О.М. строками Гомера («я

список кораблей прочел до середины»), так же и Ариост…

Еще несколько эпизодов нашего обсуждения.

Сергей Вятчанин обратил внимание на то, что заведомо

неправильные и даже корявые поэтические

выражения типа «тоненький бисквит ломая,// тончайших пальцев белизна» -

служат средством поразить, остановить внимание читателя. Вспомните Гумилева :

«и руки сегодня особенно тонки,// колени обняв».

Аня Бодрова заметила, как немного, в сущности, у Мандельштама

стихов о любви. Наверное, потому, что все вокруг него и внутри него – Любовь. «Всё

движется любовью…», сказал О.М.

Армянский цикл – «дикая кошка -- армянская речь» - один из самых

мужественных и оптимистичных в поэзии Мандельштама, заканчивается возвращением

в Ленинград. Именно об этом сказано «я вернулся в мой город, знакомый до слез…».

Антон Забродин привлек наше внимание к менее известной серии

шуточных и детских стихов О.М. Они настолько легки и искрометны, что цитировать

надо полностью, прочтите на досуге еще раз…

Мне показалась очень значительной еще одна серия стихов, в

которой Поэт словно пытается «остановить мгновение», или так замедлить время,

чтобы «вечностью наполнить миг», как пронзительно писал Гете.

Сквозной образной темой этих стихов стал… мед. Вместе с ним –

пчелы и осы, полные не вполне ясного до поры значения.

Золотистого меда струя из бутылки текла

Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:

«Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,

Мы совсем не скучаем…» И через плечо поглядела.

Мгновение? Вечность…

И еще: «Возьми на радость из моих ладоней// немного солнца и

немного меда,//как нам велели пчелы Персефоны…»

И стихи про день летнего солнцестояния…

И почти прощальный вздох о несбывшемся:

Вооруженный зреньем узких ос,

Сосущих ось земную, ось земную…

(здесь, конечно, осы и Осип – почти синонимы).

Предоставляю читателю самостоятельно продлить удовольствие от

этой серии стихов о полном замедлении мгновения – или Вечности, что в данном

случае одно и то же.

А почему пчелы не чьи-нибудь, а Персефоны?

За этим снова целый гранат плотно упакованных смыслов:

Персефона (она же – Прозерпина) – дочь Зевса, принуждена была 3

четверти года находиться в царстве мертвых, лишь потому, что по случайности

отведала в нем несколько зерен.. граната…

Четверть года она проводила на земле, так с древности миф о

Персефоне символизирует смену времён года.

Ну а пчела? В мифах она

часто является атрибутом или одним из воплощений Великой Матери.

Пчелу связывали с Артемидой (Дианой), Деметрой, Персефоной, Афродитой; их жриц называли

«пчелами». В Греции форма улья часто использовалась для погребений;

предполагалось, что это связано с мотивом бессмертия. Кроме того, считалось,

что души умерших могут переселяться в пчел! А Персефона как раз богиня царства

мертвых…(подробнее – смотри статью http://religion.ng.ru/style/2005-03-16/8_secret.html).

Мед, пчелы, Персефона, гранат…

Совпадения в хорошем интересном деле – обязательная, хотя и

всегда неожиданная часть повестки дня.

В напоминание об этом мы размещаем старинный портрет

обольстительной Персефоны – с гранатом в руке.

Наш гранат мы съели без всяких мыслей о мифологии…

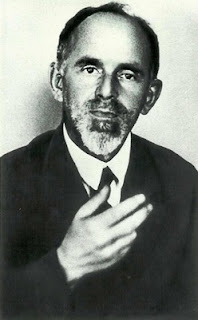

А еще одно совпадение вы увидите на фото (там, где мы с Сергеем

Вятчаниным) –видно, что мы провели вечер под портретом… Мандельштама. Но это не

Поэт, Осип Эмильевич, а его однофамилец-физик, Леонид Исаакович, работавший в

Одессе, Страсбурге и в Москве, основатель кафедры физики колебаний МГУ.